Der kleine Elefant war es! Zwar nicht der kleine blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus, aber sein bronzenes Geschwisterchen mit den großen Schlappohren, das vor einem prachtvollen Bauwerk Besuchern eine Ahnung gibt, was sie im Inneren erwartet. Ich konnte seinem Charme nicht widerstehen, sondern musste mir das Naturhistorische Museum in Wien anschauen.

Was für ein Museum!

Allein die Dimensionen des Museumsbaus lassen mich erahnen, dass das Naturhistorische Museum in Wien eines der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Museen der Welt ist. Die Ursprünge der Sammlung sind mehr als 250 Jahre alt. Unvorstellbar: rund 30 Millionen Objekte finden sich heute unter dem Dach des Museums, das diese Schätze seit 1889 hütet.

Prachtvolle Architektur

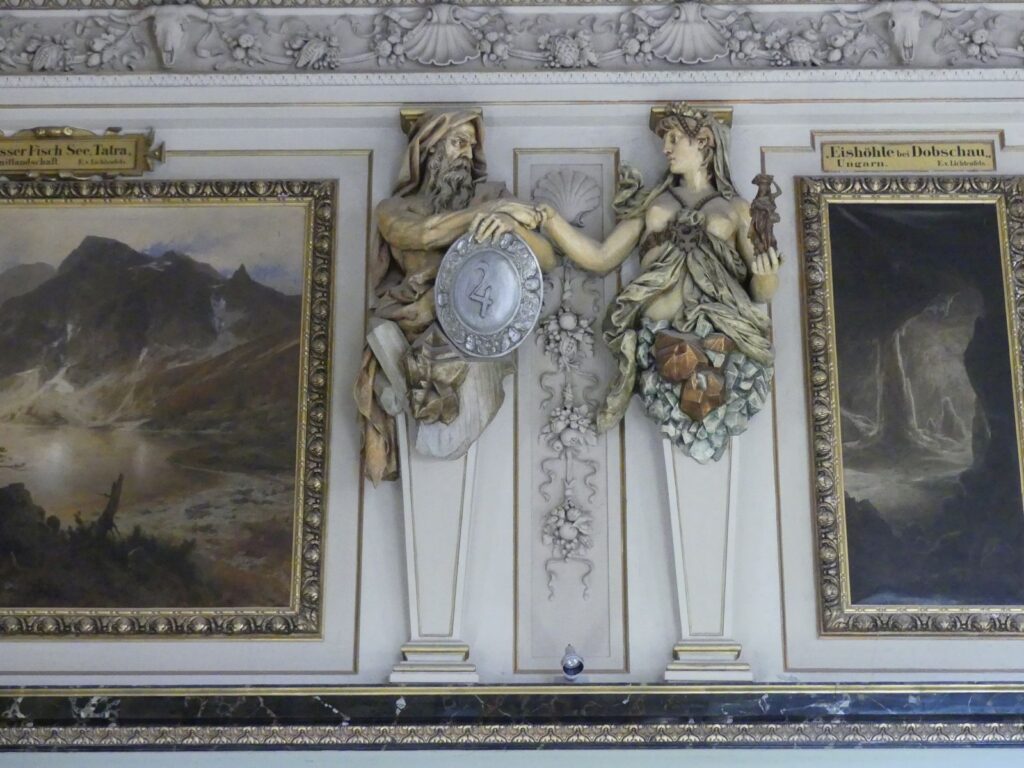

Das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum in Wien bilden ein Gesamtkunstwerk. Die beiden Gebäude liegen einander gegenüber und sind symmetrisch angelegt; der dazwischenliegende Platz ist prunkvoll gestaltet. Die räumliche und zeitliche Kontinuität aller Dinge, das war der Leitgedanke der beiden Baukünstler, Gottfried Semper und Carl Hasenauer, die mit diesem Ensemble ein bedeutendes Werk des Historismus in Österreich schufen. Alle Gattungen der bildenden Kunst wurden herangezogen: Architektur, Plastik und Malerei. Der 1871 begonnene Bau misst 170 x 70 Meter. Die 65 Meter hohe Kuppel trägt eine Statue des griechischen Sonnengottes Helios. Ohne ihn kein Leben.

Der erste Eindruck, sobald man unter der mächtigen Kuppel steht und auf den Treppenaufgang schaut, ist schier überwältigend. Die Bausteine des Universums sind das Eine – die Entdeckung und Beherrschung durch den Menschen das Andere. Die Darstellung großer Forscherpersönlichkeiten auf der Balustrade steht für den Fortschritt in Sachen Welterkenntnis.

Geschichte einer Sammlung

Wie kam es zum Museum? Das naturwissenschaftliche Forschen und Sammeln musste sich in Österreich wie auch anderswo erst einmal durchsetzen. Kaiser Franz I. gründete 1748 mit dem Ankauf der Naturaliensammlung von Johann von Baillou sein privates Naturalienkabinett. Rund 30.000 Mineralien und Fossilien, Schnecken, Muscheln und Korallen bildeten den Grundstock der Sammlung. Nach dem Tod des Kaisers ging die Sammlung in Staatseigentum über, bis seine Witwe, nämlich Maria Theresia, einen führender Aufklärer mit dem systematischen Auf- und Ausbau der Sammlung beauftragte.

Franz II erweiterte die Sammlung um ein Tierkabinett – die Jagdtrophäen der Habsburger. 1806 trat dann der Gelehrte Carl Schreiber seinen Dienst an. Sein Ziel war es, das Nebeneinander von wenig wissenschaftlichen und sehr fortschrittlichen Tendenzen zu beenden. Innerhalb mehrerer Jahrzehnte baute er die einzelnen Abteilungen zu anerkannten Forschungszentren aus. Forschungsreisende, vom Kaiser in die Welt geschickt, erweiterten den Bestand, vergrößerten aber auch die Platznot am alten Standort in der Hofburg. 1889 wurde der heutige Museumsbau an neuem Standort eröffnet.

Symmetrische Struktur

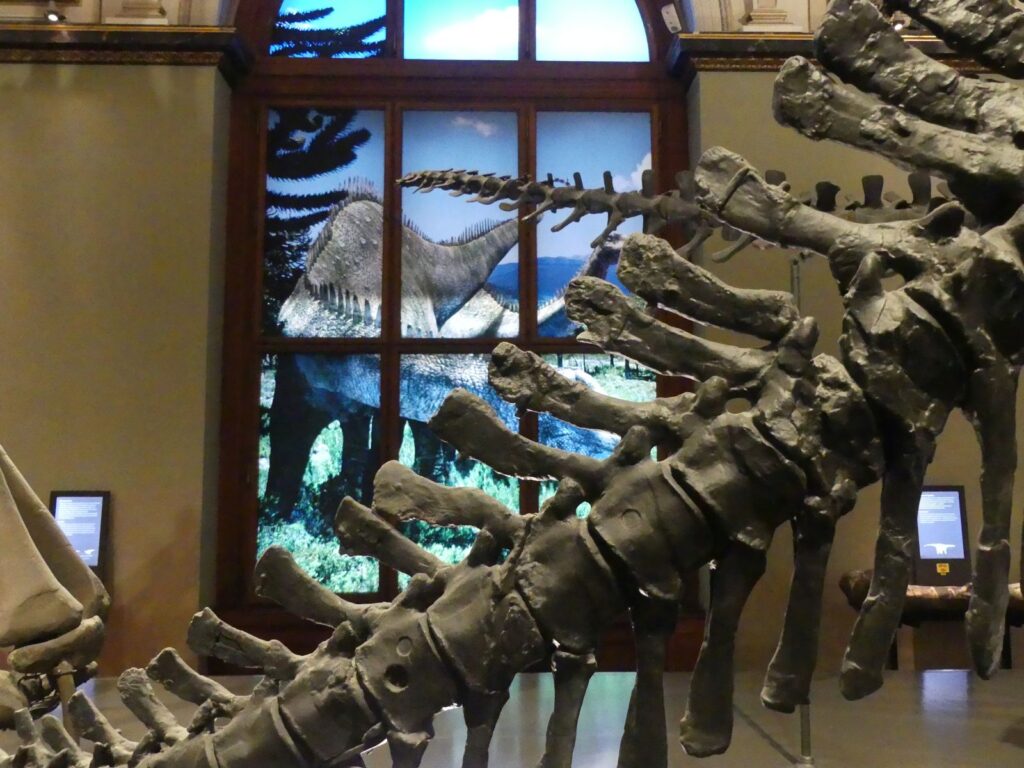

Die innere Struktur des Hauses ist genauso symmetrisch wie die des Platzes vor dem Museum. Im Hochparterre spannt sich der Bogen von der unbelebten Natur in der Mineralogischen Abteilung über die Spuren vergangener Erdzeitalter in der Geologisch-Paläontologischen Abteilung und die Frühgeschichte des Menschen In der Prähistorischen Abteilung bis hin zur heutigen Vielfalt in der Anthropologischen Abteilung.

Wer glaubt, so viel Systematik ist langweilig, der irrt gewaltig. Die Schaukästen sind prachtvoll anzusehen und bilden mit den Wandgemälden eine perfekte Einheit. Die Landschaftsmalereien sind ein genau so geplanter Bestandteil der Architektur und ergänzen die Wirkung der ausgestellten Objekte.

Das gesamte Museum wirkt wie aus der Zeit gefallen. Die Vielfalt der Objekte ist ungewohnt in einer Zeit, in der wir es gewohnt sind, alle Informationen im Internet abrufen zu können. Ich habe es natürlich nicht geschafft, mir die Vitrinen und ausgestellten Objekte im Detail anzusehen – dann hätte ich während meines Wienbesuchs nichts anderes gemacht. Aber die Atmosphäre des Museums hat mir ausgesprochen gut gefallen. Die klassische Welt der Gelehrsamkeit, der Ordnung und der Ruhe – herrlich! Zugleich ist die Sammlung so präsentiert, dass auch der Nachwuchs ins Museum gelockt wird.

Im Obergeschoss geht es weiter mit der Vielfalt der Tierwelt in der Zoologischen Abteilung und der faszinierenden Welt der Kleinstorganismen.

Zahlensalat

Ich mag ja immer den Zahlensalat rund um große Museen! 30 Millionen Sammlungsobjekte – diese Zahl muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Dem gegenüber wirkt die Zahl von 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die hier mit Grundlagenforschung beschäftigt sind, fast mickrig.

Das Naturhistorische Museum ist eine der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Österreich. Rund 100.000 Objekte werden Besuchern zugänglich gemacht, und zwar auf einer Fläche von 8.460 Quadratmetern in den Schauräumen.

Eine Pause?

Falls euch die vielen Zahlen oder aber die enorme Sammlung vollkommen geschafft haben: es gibt einen absolut traumhaften Ort im Naturhistorischen Museum, um wieder zu Kräften zu kommen. Direkt unter der mächtigen Kuppel ist ein Kaffeerestaurant eingerichtet. Der großzügig bemessene Platz in der oberen Kuppelhalle schafft ein ganz besonderes Ambiente, in dem man Wiener Köstlichkeiten, Kaffeespezialitäten oder Mehlspeisen, bis hin zu warmen Gerichten genießen kann.

Neugierig geworden?

Wenn ihr mehr wissen wollt über die Sammlung des Naturhistorischen Museums, dann schaut doch einmal auf der Website des Hauses vorbei! Für den Besuch solltet ihr unbedingt sehr viel Zeit einplanen, denn die Fülle der Exponate ist enorm.

Prachtvolle Architektur: Das Naturhistorische Museum in Wien

Prachtvolle Architektur: Das Naturhistorische Museum in Wien

Toller Bericht, Monika. Wunderschöner Bau, wer hätte gedacht dass dort soviele exhibits untergebracht sind.

Man müsste mal hinfahren.